Por Victoria García y José Recosky

ORGANIZACIÓN, ACTO DÍA DEL MAESTRO

Por Camila Costa

Por Camila Costa

Máscaras, Industria Cultural

Por Fernanda Coronel y Victoria García

BIAFRA

Ma. Fernanda Coronel

Prof. Silvina Maximino

5to año Industria Cultural

La guerra de Biafra:

Biafra fue el nombre que tomó la región sudoriental de Nigeria al proclamar su independencia de este país e instituirse como una república el 30 de mayo de 1967. Subsistió como Estado hasta el 15 de enero de 1970, tras la capitulación oficial el día12 de enero. En el momento de su constitución el estado biafreño ocupaba unos 76.400 km² y estaba habitado por unos trece millones de personas, la mitad de ellos de etnia igbo (también conocidos como igbos e iboleses). Recibió su nombre de la bahía de Biafra, que Nigeria renombraría posteriormente con el nombre de bahía de Bonny. En enero de 1966 hubo un intento de golpe de Estado en Nigeria, comandado por oficiales de etnia ibo, que resultó cruento y breve.

Uno de los pueblos africanos más progresistas resultó, paradójicamente, víctima de su sintonía con la cultura europea y de su riqueza petrolera

En mayo y septiembre del mismo año, grupos de emigrantes ibos fueron objeto de matanzas en masa en el norte de Nigeria. La mayor parte de los 8 millones de ibos de Nigeria vivían en lo que por aquel entonces era conocido como la Región Oriental de Nigeria, que tenía como gobernador militar al teniente coronel Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu, un ibo. Fue él quien declaró estado independiente a la región, localizando su capital en Enugu, mientras sus tropas comenzaron a confiscar recursos federales del Estado nigeriano, tales como los vehículos postales de circulación interna del país. El avance nigeriano obligó a que la capital biafreña fuera transferida de Enugu, primero a Aba, hacia finales del año a Umuahia y finalmente a Owerri en 1969.Antes de 1970, Biafra había quedado arrasada por la guerra y necesitaba alimentos urgentemente. En medio del hundimiento económico y militar, Ojukwu huyó del país y el resto del territorio de la República fue reincorporado a Nigeria. Sin embargo nada pude borrar las cicatrices, ni tampoco de las retinas, los efectos de una cruel Guerra civil costo aproximadamente un millón de vidas, la inmensa mayoría por inanición

No es casualidad que desde entonces decir Biafra o Biafreño, signifique hambre y desnutrición.

La bandera de Biafra:

Está compuesta por tres franjas horizontales iguales de color rojo, negro y verde, los colores panafricanos, con un sol amarillo saliente en el centro de la franja negra sobre una barra amarilla. Los once rayos del sol representan las once provincias biafreñas.

La máscara y los rituales:

La máscara es arte, más no se hizo para ser arte o decoración, sino que son la representación simbólica de unas fuerzas destinadas a una función social al servicio del individuo, de la familia y de la colectividad con la que se identifican, protegen, facilitan los favores en las peticiones que se les hacen y dignifican y autentifican las ceremonias para las que se usan, al tiempo que ofrecen una función reguladora en la vida de los poblados.

La madera, el bronce y la tierra, con los signos inscritos, contienen la experiencia de siglos de civilizaciones, y encierra la grandeza del humanismo africano. Para el artesano africano en su creencia tradicional, las fuerzas superiores dioses y espíritus se instalan en la máscara para que los hombres puedan contemplarlas.

La función decorativa aunque esté incluida es secundaria, lo importante es su valor simbólico y el espíritu o divinidad que la ocupa. Las mascaras relacionan un orden en el universo donde el hombre recibe una protección, de cuyo conocimiento le ha sido transmitido por tradición oral, y por el contacto con la escultura, que es un muestra de inteligencia y de sensibilidad.

Una de las formas más generalizadas de comportamiento religioso en las culturas primitivas se expresan en las acciones incluidas en ritos y rituales, cuyas formas y funciones son varios y tienen como expectativa garantizar el favor divino, para alejar el mal, o para marcar un cambio cultural en el poblado. En la mayoría, aunque no todos, el mito proporciona la base para el ritual en un acto divino.

Los rituales expresan las grandes transiciones en la vida humana, estos ritos varían en la forma, importancia, y la intensidad de una cultura a la que están vinculados, se las hace ofrendas y sacrificios, e incluso se las entierra siguiendo un rito apropiado cuando sus funciones terminan y pierden su carácter sagrado, en los ritos funerarios, la máscara capta la fuerza vital que se escapa de un ser cuando muere. En el momento del baile, la máscara protege al que la lleva, y le convierte durante ese tiempo en otro ser al que corresponde la máscara.

Dimensiones: 45x29 cm.

Material: madera

Material: madera

Las máscaras Yoruba presentan una serie de estereotipos bien conocidos: frente abombada, ojos forma de nez, nariz recta con aletas carnosas, labios espesos y marcas en las mejillas, la cabeza lleva un gorro coronado con las formas geométricas. Esta sociedad también lucha contra la brujería.

Los Yoruba ocupan la parte occidental de Nigeria del sur y Benín. Su religión es compleja y cuenta con centenares dioses, Orisha, cada uno con un papel determinado y un signo distintivo propio. En cada región la sociedad Ogoni contribuye a la vida social en el país Yoruba.

Estas máscaras Yoruba son utilizadas en rituales agrarios para obtener una buena cosecha para el poblado. Destacan sus ojos almendrados, su peinado y sus escarificaciones en la cara símbolo de status social.

Los Yoruba conforman la tribu más grande de África occidental y pertenecen a la familia de lenguas Kwa, que engloba muchos dialectos mutuamente incomprensibles. En el periodo pre colonial, los Yoruba se agrupaban en 50 reinos, que formaban alianzas variables en tiempos de guerras. El arte yoruba es básicamente tribal. Las máscaras son una celebración y un ritual que engloban múltiples formas artísticas, como la danza, la escultura, la pintura, el drama, el disfraz y la arquitectura. Las máscaras, sólo talladas y portadas por los hombres se utilizan en espectáculos llamados mascaradas.

Los Yoruba conforman la tribu más grande de África occidental y pertenecen a la familia de lenguas Kwa, que engloba muchos dialectos mutuamente incomprensibles. En el periodo pre colonial, los Yoruba se agrupaban en 50 reinos, que formaban alianzas variables en tiempos de guerras. El arte yoruba es básicamente tribal. Las máscaras son una celebración y un ritual que engloban múltiples formas artísticas, como la danza, la escultura, la pintura, el drama, el disfraz y la arquitectura. Las máscaras, sólo talladas y portadas por los hombres se utilizan en espectáculos llamados mascaradas.

MÁSCARA YORUBA (NIGERIA)

La tradición oral Yoruba describe un mito sobre su origen en la que cuenta como Dios descolgó mediante una cadena, desde el cielo hasta Ile-Ife a Oduduwa, el antepasado del pueblo Yoruba, trayendo con él un gallo, un trozo de tierra y una semilla en la palma de la mano. La tierra cayó en el agua, pero el gallo la rescató para convertirla en el territorio Yoruba y de la semilla creció un árbol con dieciséis ramas que representan el original de los dieciséis reinos. Máscara yoruba con escarificaciones y un tocado sobre la cabeza y ojos almendrados.

La tradición oral Yoruba describe un mito sobre su origen en la que cuenta como Dios descolgó mediante una cadena, desde el cielo hasta Ile-Ife a Oduduwa, el antepasado del pueblo Yoruba, trayendo con él un gallo, un trozo de tierra y una semilla en la palma de la mano. La tierra cayó en el agua, pero el gallo la rescató para convertirla en el territorio Yoruba y de la semilla creció un árbol con dieciséis ramas que representan el original de los dieciséis reinos. Máscara yoruba con escarificaciones y un tocado sobre la cabeza y ojos almendrados.

es.wikipedia.org/wiki/Biafra 9/04/12

El arte de

LAS MASCARAS FANG

Camila Costa.

5° “A”

Prof. Silvina Maximino

Historia del Arte Africano:

El arte del África negra,

como tantos otros aspectos de este continente olvidado, pasa completamente

desapercibido hasta que las corrientes artísticas de las vanguardias de

principios del siglo XX se fijan principalmente en las máscaras y esculturas

negras de los pueblos africanos. En ellas veían los artistas europeos una

fuente de inspiración para el arte que estaban desarrollando: revolucionario,

sencillo, novedoso y ajeno a las referencias tradicionales del arte occidental.

En palabras de E. Gombrich parece quedar más claro: “Cuando se contempla alguna

de las obras maestras de la escultura africana es fácil comprender que tal

imagen cautivara tan poderosamente a una generación que ansiaba evadirse del

callejón sin salida del arte occidental. Ni la fidelidad a la naturaleza ni la

belleza ideal, que fueron los temas gemelos del arte europeo, parecían haber

preocupado a aquellos artesanos primitivos, pero sus obras poseían, justamente,

lo que el arte europeo dijérase que había perdido en su prolongada carrera:

expresividad intensa, claridad estructural y espontánea simplicidad en cuanto a

su realización técnica”.

Pero tampoco sería justo

reducir la importancia del arte africano al alcance artístico conseguido por su

escultura primitiva. Y menos aún, si sólo se la damos por ser una influencia

del arte occidental. El arte africano abarca un inmenso abanico de manifestaciones

tanto en el tiempo, porque se desarrolla desde su propia prehistoria, como en

el espacio, porque son muy numerosas las culturas diseminadas por todo el

continente. En este sentido se puede señalar que hay pinturas rupestres en un

amplio arco del entorno sahariano, así como en el África oriental y meridional;

en época antigua se conoce la civilización perdida de Nok, en Nigeria; y siglos

después, coincidiendo con nuestra Edad Media se desarrolla una de las culturas

más impresionantes, la de Ifé en el S. XIII, alrededor del Golfo de Guinea, y

en el mismo entorno, la de Benín, entre los siglos XII al XVII. Coincidiendo

aproximadamente en las mismas fechas también se conocen obras del pueblo de los

Sao en el Chad, entre los siglos X al XVI; y no debe olvidarse la estatuaria en

piedra del Congo, datable alrededor del S. XVII. Tampoco son las únicas,

podríamos hablar hasta completar todo un grueso volumen del arte yorube

alrededor del Níger; de las culturas de Malí; de los dogón del Sudán; los dan

en Costa de Marfil; del arte de Burkina-Faso; de las culturas de Gabón, como

los fang, que hoy vamos a analizar; de los bantú del Zaire; o de todas las

culturas del Gran Zimbabwe en el África meridional.

A pesar de esta expansión

del arte africano, se advierte no obstante, que en la mayoría de los casos hay

una serie de elementos comunes que relacionan unas culturas y otras: su

correspondencia con temas religiosos y rituales vinculados a la temática de la

fertilidad y la supervivencia (caza, combate, etc.); la preeminencia de un arte

mueble sobre el pictórico, destacando, máscaras, adornos, vestimentas, pero

sobre todo con una preferencia por la obra escultórica; y en este sentido

también se puede destacar como elemento común el protagonismo de la figura

humana sobre cualquier otro tipo de representación.

Todo ello desde el punto de

vista iconográfico, desde el punto de vista puramente plástico se utilizan todo

tipo de materiales para la realización de sus variadas piezas, aunque hay un

predominio de la madera en sus múltiples variedades, razón por la cual se

habrán perdido tantas obras con el paso del tiempo. Por otro lado, se advierte

un claro sentido de la síntesis y la simplificación formal, hasta rayar en la

abstracción; un predominio de la expresión simbólica, y por ello un rechazo al

naturalismo en sus representaciones, que lógicamente lleva aparejado falta de

proporcionalidad, ausencia de movimiento, hieratismo, cierta rigidez, etc.,

pero también en todos los casos un fuerte sentido expresionista, que las hace tan

impactantes. Esta simplificación formal que se resuelve muchas veces reduciendo

las piezas a formas geométricas esenciales, su antinaturalismo y su fuerte

carga expresiva, explican en buena medida las razones de su aprecio por los

artistas de vanguardia y en especial por los cubistas.

Entre las obras de arte

africano que más llamaron la atención de los artistas europeos de principios

del S. XX se hallan las máscaras de los pueblos fang. Tal vez originarios de

las sabanas, parece ser que llegaron a las costas de Camerún, Gabón y Guinea a

finales del S. XIX. De entonces datan muchas de las piezas que se conservan de

su arte, buena parte de ellas máscaras. La mayoría de madera pintada, como en

este caso, madera pintada al caolín. El estilo de los fang alcanza el mayor

grado de simplificación geométrica del arte africano: de formas oblongas o

triangulares son capaces de transmitir toda su enorme fuerza expresiva a través

de apenas unos mínimos trazos gestuales. Con lo mínimo consiguen evocar lo

máximo, porque en sus miradas profundas y en sus rostros misteriosos parece que

se esconde todo aquello que nos resulta trascendente y extraño, la vida, la

muerte, el destino...De hecho, parece que son piezas asociadas al culto de los

antepasados. En este mismo sentido decía Juan Gris: “Son manifestaciones

diversas y precisas de grandes principios y de ideas generales”.

Y como se ha dicho, son las

piezas más apreciadas por los artistas de vanguardia junto a las máscaras dan,

que resultan igualmente sencillas y sugerentes. Vlaminck, Derain o Vollard

adquirieron piezas fang, y Modigliani se inspiró directamente en algunas de

ellas al realizar sus rostros esculpidos.

Historia de la cultura Fang:

En el momento en que nace un

fang se celebran unos ritos para proteger al recién nacido de los malos

espíritus. Al mismo tiempo, se le entrega a la madre el hueso de algún

antepasado que protegerá al niño.

La historia escrita, informa

que los fang proceden del actual Sur del Sudán, de donde salieron para evitar

la invasión musulmana, emigraron al suroeste llegando al Congo y Nigeria. Los

antropólogos coinciden en que pertenecen al grupo étnico bantú, y se

mezclaron de forma muy intensa mezcla con sudaneses, etíopes y congoleses.

Conocidos por su carácter

fuerte y buenos guerreros, supieron ocupar y apropiarse de las zonas a

las se vieron obligados a emigrar buscando solución a su forma de vida mediante

una economía de subsistencia basada en la agricultura, y la caza.

Llegaron a instalarse en varios países del Oeste africano, según los

datos, el pueblo fang se encuentra repartido en cinco países. Guinea

Ecuatorial, donde el 75% de la población es fang, publica Popular de Congo el

38%, Gabón, con el 33%, Camerún, 23% y Santo Tomé, 10%, situación que nos

hace reflexionar lo poco apropiado que es considerar a la etnia de un

país como una exclusiva entidad, en este sentido, podemos

aceptar el que el pueblo fang, tiene una entidad mas cultural que

biológica.

El fang posee su propia

lengua o idioma, el “FANG” común a todos los grupos o círculos

lingüísticos de que se compone y que, al igual que su propia literatura,

pertenece a la cultura bantú. Se trata, por tanto, de una lengua dentro de la

gran familia de lenguas Níger-Congo.

El casamiento se lleva a

cabo mediante el extendido sistema de la dote, según el cual el novio debe

pagar una cantidad determinada a la familia de la novia. Dicha cantidad aumenta

si se da el caso de que ella aporte algún hijo al hogar, ya que se entiende que

será una fuerza de trabajo en la ayuda familiar.

El arte tradicional forma

parte importante en la cultura de la sociedad fang, que con maderas nobles,

realizan la creación de esculturas, obras únicas donde no solamente se busca la

belleza, sino, algo más importante y elevado: la perfección espiritual. Ahora la

mayoría de los artistas están influenciados por las exigencias del mundo

globalizado que exige piezas en serie sólo con fines comerciales.

La

religión fang da culto a los espíritus, la familia recuerdan y narran las

realizaciones que en vida hicieron los antepasados y que desde su nuevo

destino, siguen controlando sus vidas y velan por el bienestar de sus

descendientes, y se facilita esta relación conservando los cráneos y los huesos

más largos de sus antepasados, poseen más poder de proporcionar estabilidad

en el hogar familiar, en primer lugar el padre y madre, seguidos de los tíos.

Por ello, dedican cuidado para

conservar estos restos en unos delicados y especiales relicarios, se comienza

esta especial colección con un modelo pequeño y luego se van haciendo

otros más grandes cuando tienen más cráneos, se guardan en un lugar oscuro de

la casa.

Se les conoce con los

nombres de “Nsok, Nsok Halan o Ngon”, se construyen en madera y a veces con

piel y en algunos se aplican trozos de metal para representar detalles, con la

intención de conseguir mayor realismo. Los grandes se llaman “Niamodo tienen

figuras pintadas y un tamaño ente 80 a 100 centímetros (aproximadamente 3

pies). Cuando la familia poseía sólo un cráneo, era tradición que en ese caso

lo guardasen en otra casa familiar, porque creen que para estar en armonía

deben estar acompañados de otros cráneos.

La religiosidad es de

importancia para el pueblo fang, que les lleva a considerar la religión como

fundamental en su vidas, se trata de un conjunto de creencias que permiten

concebir la vida incluyendo todas sus actividades por una causa espiritual,

donde los antepasados van a actuar como mediadores entre los familiares y las

instancias sagradas elevadas. El intermediario familiar elegido cumplirá

mejor su misión si el difunto fue una persona fértil durante su vida, los fang

consideren una desgracia el hecho de que muera alguien que no ha sido fértil.

Cada fang tendrá un signo

que indicará cuando le llegará su muerte. Estos símbolos son naturales, como

puede ser el determinado canto de un pájaro, la destrucción de un árbol, etc.

Cuando el niño crece, la madre le revelará cuál es el símbolo que le indicará

su muerte y así, cuando el fang ve (o sueña) con dicho símbolo, sabe que tiene

que comenzar con el proceso que le llevará a dejar este mundo. En este momento

el rito a seguir es el de despedida de sus familiares y seres más cercanos.

Bendice a su familia, perdonándolos a todos y dándoles consejos y expresa su

última voluntad. En este último acto el fang debe repartir todos sus bienes,

para que los descendientes no tengan que discutir y todos queden atendidos, un

emisario se encargará de dar la noticia de su muerte a toda la comunidad

mediante sonido de tambores. Entonces acude todo el pueblo y comienzan los

rituales, que pueden durar entre cuatro días y una semana.

La ceremonia tradicional se

realiza junto a la casa del difunto, a la que acude toda la familia para rendir

el último gran homenaje, se convoca a los bateles (grupos de dos o tres músicos

autóctonos) que son los encargados de la música y danza durante toda la noche,

hasta el amanecer. Junto a ellos, baila también el ndong-mbá, (Un bufón con una

enorme capacidad de movimiento). Se narran las historias de héroes locales, que

son recitadas, acompañadas siempre del nvet, (típica guitarra fang). Todos

bailaran en fila, y terminará con la bendición del más anciano a toda la

familia, tras la ceremonia comienza la nueva vida espiritual del que falleció,

como mediador entre dos mundos con la que se benefician los familiares al

recibir toda la armonía y fuerza vital que los fang pueden conseguir a

través de sus antepasados, la colectividad familiar continuara por siempre,

unidos a través de la espiritualidad.

Estas costumbres culturales

empiezan a perderse, en parte por la disgregación familiar y también por la

influencia de otras creencias que acusando de idolatría estas practicas,

intentan imponer otras que pueden ser calificadas de igual manera por estár

basadas en la superstición.

MÁSCARA PRECOLOMBINA

Por Victoria García

Prof. Silvina Maximino

Los aztecas fueron hábiles

escultores. realizaban esculturas de todos los tamaños, diminutas y colosales,

en ellas plasmaban temas religiosos o de la naturaleza. Captaban la esencia de

lo que querían representar y luego realizaban sus obras con todo detalle. En

las esculturas de gran tamaño solían representar dioses y reyes. Las de pequeño

tamaño se reservaban para la representación de animales y objetos comunes. Se

usó la piedra y la madera y, en ocasiones se enriquecían con pintura de colores

o incrustaciones de piedras preciosas.

Al fundar la ciudad de Tenochtitlán los aztecas se asentaron definitivamente hasta la

|

L

|

os Aztecas tenían sus propias costumbres. Cuando nacía un niño azteca las celebraciones se prolongaban durante

varios días, en los que los astrólogos comprobaban que día podía ser favorable

para darle el nombre al recién nacido. El baño formaba parte de la vida cotidiana de los aztecas, tanto para

mantenerse limpios como para purificarse. Las casas aztecas tenían adosado a un

costado un baño de vapor (un edificio pequeño calentado por un hogar), y cuando

se arrojaba agua a las paredes calientes del interior la habitación se llenaba

de vapor. Para una mujer Azteca la casa significaba casi todo. Pasaba la mayor

parte de día en ella cuidando de los niños, cocinando o tejiendo.

Según los aztecas el mundo fue creado y destruido

cuatro veces. Luego fue creado por los dioses por quinta vez. Ellos hicieron la tierra y la separaron del cielo.

Después el dios Quetzalcóatl creó

los hombres y las plantas que los alimentan; sólo se vive una vez, y la

vida está llena tanto de sufrimiento como de alegría y la única manera de

perdurar tras la muerte es alcanzar la fama, si bien la propia fama desaparece

cuando los mueren los que recuerdan al difunto.

El emperador azteca poseía un poder ilimitado, que

abarcaba todas las cosas y todas las personas. Junto a él, los guerreros y

sacerdotes formaban el grupo social de mayor poder. Los guerreros eran el

principal apoyo del emperador y permitió la creación de un imperio muy poderoso

pero aislado políticamente. Apenas había grupos sociales intermedios. Si acaso,

los comerciantes enriquecidos de la capital, que conseguían ascender

intercambiando sus riquezas por prestigio en las fiestas que organizaban y

ofreciendo alguno de sus esclavos como víctima de un sacrificio ritual (cosa

poco frecuente por ser muy

costosa).La mayor parte de la población eran artesanos, agricultores,

servidores públicos, etc., que se organizaban en grupos de parentesco llamados

calpulli. También había esclavos que se usaban para el trabajo agrícola, el

transporte, el comercio o el servicio doméstico. Algunos lo eran temporalmente,

hasta que pagaran una deuda o una condena. Otros eran prisioneros de guerra que

podían ser sacrificados a

Las principales actividades económicas de los aztecas eran la

agricultura y el comercio. Todas las ciudades

aztecas, y Tenochtitlán en particular, contaban con un mercado de gran

movimiento, donde se reunían millares de personas. Se desconocía la moneda y se

efectuaba el trueque de los diversos productos. Para facilitar los canjes,

se saldaban los restos de una cuenta con semillas de cacao. Las caravanas comerciales y los mercados en cada

ciudad eran controlados por la poderosa clase de mercaderes llamada

pochtecas.

Las leyes eran muy severas. Como en otras culturas

antiguas los castigos eran diferentes según fuera el delito y el rango de quien

lo cometía. Generalmente el castigo era más duro si quien había cometido el

delito era un funcionario onoble importante. Existía la pena de muerte para los delitos de asesinato, traición,

aborto, incesto, violación, robo con fractura y adulterio. En este

ultimo caso se procedía a la lapidación aunque la mujer era estrangulada

previamente. Los guerreros podían escapar de la pena de muerte aceptando

un destino permanente en zona fronteriza.

L

|

os aztecas les atribuían a sus

máscaras, poderes mágicos y las

utilizaban para proteger a los muertos, acentuando sus rasgos con piedras

preciosas. En algunos rituales, la persona que

llevaba la máscara simbolizaba el espíritu que lo protege y generalmente eran

los brujos de las tribus los que las utilizaban con la intención de ser

poseídos por él. Las máscaras simbolizaban las necesidades, los miedos y

las inquietudes de una comunidad y representaban el deseo del hombre de

ocultarse y a la vez de manifestarse transformado, escondiendo su identidad

para revelarse en forma diferente.

Fueron usadas para propiciar la

fecundidad de la tierra y la abundancia de las cosechas, para ganar en las

guerras, curar enfermos, castigar a los criminales y para mantener el

equilibrio entre las fuerzas del bien y del mal. Las máscaras precolombinas

eran piezas artísticas de piedra con valor sagrado.

BIBLIOGRAFÍA:

Cultura Punu

Alumna:

Clara

Pezzini

Profesora:

Silvina

Maximino

La tribu de los Punu está ubicada mayormente al sur de la

República Gabonesa (O Gabón), más precisamente en las provincias de Nyanga y

Ngounie, y en las zonas de Tchibanga y Ndende. También se los puede encontrar

en menor número en el sureste del Congo Brazzaville, y en las regiones de éste

país que limitan con Gabón.

Ubicación de los Punu en un mapa

Africano.

La población de ésta tribu

en la República Gabonesa está estimada en 34.000 habitantes aproximadamente, lo

que conformaría el 3% de la población de Gabón. En el Congo Brazzaville, la

población es de 29.000 habitantes, lo que significa un 1% de la población

total.El idioma de ésta tribu es el Punu, también conocido como Ypunu o Ipunu.

Historia

(Resumen):

Aunque no se conoce mucho de la historia de la tribu de los

Punu, la evidencia lingüística sugiere que ellos llegaron a su actual

territorio desde el norte, posiblemente por la presión expansionista de los

Kota y Fang (Sus pueblos vecinos), que llegaron hasta las zonas fronterizas con

el pueblo de los Punu durante los últimos siglos. Ésta zona había sido ocupada

por varios grupos Pigmeos, hasta la expansión Bantú.

Economía:

La economía Punu se basa en la agricultura que han

desarrollado a base de robar poco a poco tierras a los inmensos y densos

bosques que les rodean. Completan la dieta familiar con la caza y la pesca y

con el pequeño número de ganado que crian, como vacas, cabras, ovejas y

gallinas. Los bosques Ecuatoriales circundantes también les proporcionan

varias frutas, aceite de palma y varios tipos de tubérculos. Sus cultivos

principales son el plátano, ñame, yuca, maíz, cacahuetes y mandioca. Las

labores agrícolas se reparten entre los sexos, con los hombres haciendo los

trabajos de preparación de la tierra (aclarado de los bosques) y ocupándose de

la caza, mientras las mujeres hacen el resto de las tareas agrícolas y el

cuidado de la casa y los hijos.

Sociedad:

Los Punu viven en pequeñas aldeas en la Cubeta del río

Ogowe, que incluyen la presencia de varios linajes y dirigidos por un miembro

de la comunidad que ha heredado su posición por vía matrilineal. Que se

conozca, nunca han contado con una organización social o política centralizada.

Religión:

Al igual que sus vecinos del norte Fang y Kota, los Punu

tallan relicarios de madera con figuras que atan a unos cestos donde guardan y

transportan cuando la familia se traslada, los huesos de sus antepasados. Esto

parece indicar una similitud en las prácticas religiosas con respecto al culto

de los antepasados. Antiguamente parece ser que existía una sociedad, Mukui,

que dirigía los asuntos religiosos pero apenas se sabe nada sobre ella. También

cuentan sobre algunos rituales y danzas que se llevaban a cabo con motivo del

fallecimiento o la conmemoración de la muerte de las mujeres de la familia.

Los artistas Punu también tallan pequeñas figuras, amuletos

y otros objetos cotidianos, con cabezas adornadas que representan las mismas

formas que encontramos en las máscaras. Estas se utilizan como objetos de

prestigio, durante las ceremonias mágicas, y frecuentemente se sitúan al lado

de los relicarios.

Las

máscaras:

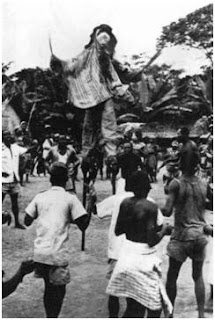

Se cree que las máscaras Punu, representan los rostros de

antepasados femeninos. Son llevadas durante funerales y distintos rituales de

la comunidad por los iniciados de la sociedad Moukouji. Un bailarín usa esta

máscara, ataviado con un traje, que cubre todo su cuerpo, hecho de pieles

y rafia utilizando unos zancos, (al estar elevados sobre sus

espectadores, parecen danzar entre el mundo de los vivos y los muertos).

Se enfrentan ritualmente en importantes discusiones, cada uno es ayudado por su grupo de seguidores, e intentan imponer su punto de vista al grupo disidente.

Se enfrentan ritualmente en importantes discusiones, cada uno es ayudado por su grupo de seguidores, e intentan imponer su punto de vista al grupo disidente.

El bailarín mueve la máscara mientras realiza trucos y

acrobacias sobre los zancos. En cada mano lleva una especie de látigo realizado

con hierbas secas, creando con ellos extraños sonidos.

Las máscaras Punu o de Okuyi (también conocidas como Mukudji

o Mukuyi) tienen unos rasgos característicos, lo que las hace fácilmente

distinguibles.

El aspecto general nos muestra unos rasgos realistas y delicados. La cara presenta una superficie pulida emblanquecida con kaolín, (el color blanco simboliza la paz, las fuerzas de la naturaleza, los espíritus de los antepasados, y la vida futura), una boca abultada, pómulos prominentes, una nariz en forma de T, cejas altas arqueadas, ojos almendrados finamente tallados, frente abovedada, barbilla fina y un peinado complejo cuya forma recuerda la cáscara de un mejillón y refleja el estilo de las mujeres Punu. Todas estas características representan el ideal de belleza femenina del pueblo Punu.

El aspecto general nos muestra unos rasgos realistas y delicados. La cara presenta una superficie pulida emblanquecida con kaolín, (el color blanco simboliza la paz, las fuerzas de la naturaleza, los espíritus de los antepasados, y la vida futura), una boca abultada, pómulos prominentes, una nariz en forma de T, cejas altas arqueadas, ojos almendrados finamente tallados, frente abovedada, barbilla fina y un peinado complejo cuya forma recuerda la cáscara de un mejillón y refleja el estilo de las mujeres Punu. Todas estas características representan el ideal de belleza femenina del pueblo Punu.

Algunas máscaras Punu llevan escarificaciones en la frente

con forma de rombo dividido en nueve partes (El número nueve, en múltiplos de

tres tiene significado simbólico). Se cree que la existencia de las mismas

podría indicar condición sexual, así pues las que carecen de ella, serían

masculinas. Tampoco se descarta que sea una marca distintiva de un subgrupo

meridional de los Punu.

Los subgrupos Punu tallan máscaras con características estilísticas ligeramente diferentes; por ejemplo las máscaras del Njabi, que, muestran peinados separados en dos partes y una barbilla mas cuadrada, mientras que las máscaras de los Tsangui, que viven en la República del Congo tienen escarificaciones lineales que atraviesan el rostro.

Los subgrupos Punu tallan máscaras con características estilísticas ligeramente diferentes; por ejemplo las máscaras del Njabi, que, muestran peinados separados en dos partes y una barbilla mas cuadrada, mientras que las máscaras de los Tsangui, que viven en la República del Congo tienen escarificaciones lineales que atraviesan el rostro.

Fuentes:

1-

http://www.mambila.com/index.php?option=com_content&view=article&id=111:punu&catid=43:tradicion

2-

http://www.ikuska.com/Africa/Etnologia/Pueblos/punu/index.htm

13ideas Tecno

Por Francisco Velázquez

No hay comentarios:

Publicar un comentario